【決着】ルームツアー動画は、長尺とショートでどちらが良い?|住宅YouTube| – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=glTYFNWAsac

「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!

\ こんな方におすすめです! /

・ルームツアー動画が集客に繋がらない

・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない

・クリック率や再生時間の目安を知りたい

・0からYoutube活用を学びたい

「写真だけではわかりづらい」「もっとリアルな家を見てみたい」――そんなニーズに応えるのが、住宅ルームツアー動画です。

実際の住まいを動画で紹介するルームツアーは、間取りの広さや動線、暮らしの雰囲気までリアルに伝えられるため、住宅検討中のユーザーにとって非常に参考になるコンテンツ。

特にYouTubeなどでの動画活用が進む中、「長尺でしっかり見せるべきか?」「ショートで気軽に届けるべきか?」と迷う方も多いはずです。

本記事では、住宅ルームツアーの魅力と効果的な活用法を、事例やポイントを交えてわかりやすく解説していきます。

>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら

住宅ルームツアー動画の選択肢

ルームツアー動画は、「ショート」か「長尺」かの二択ではありません。

大切なのは、それぞれの特性を理解し、目的やターゲットに応じて選ぶことです。

▼ ショート動画を選ぶべきシーン

• 初めてチャンネルに触れる「潜在層」にリーチしたい

• SNSやYouTubeショートで拡散力を狙いたい

• 一部の魅力だけを切り取り、“もっと見たい”と興味を引きたい

▼ 長尺動画を選ぶべきシーン

• 家づくりを検討中の人にじっくり内容を届けたい

• 設計のこだわりやストーリーを深く伝えたい

• 視聴者との信頼関係を築きたい(→ファン化・成約に繋げる)

どちらが優れているかではなく、“どう使い分けるか”がポイントです。

目的に応じた選択肢を持つことで、動画の成果は大きく変わります。

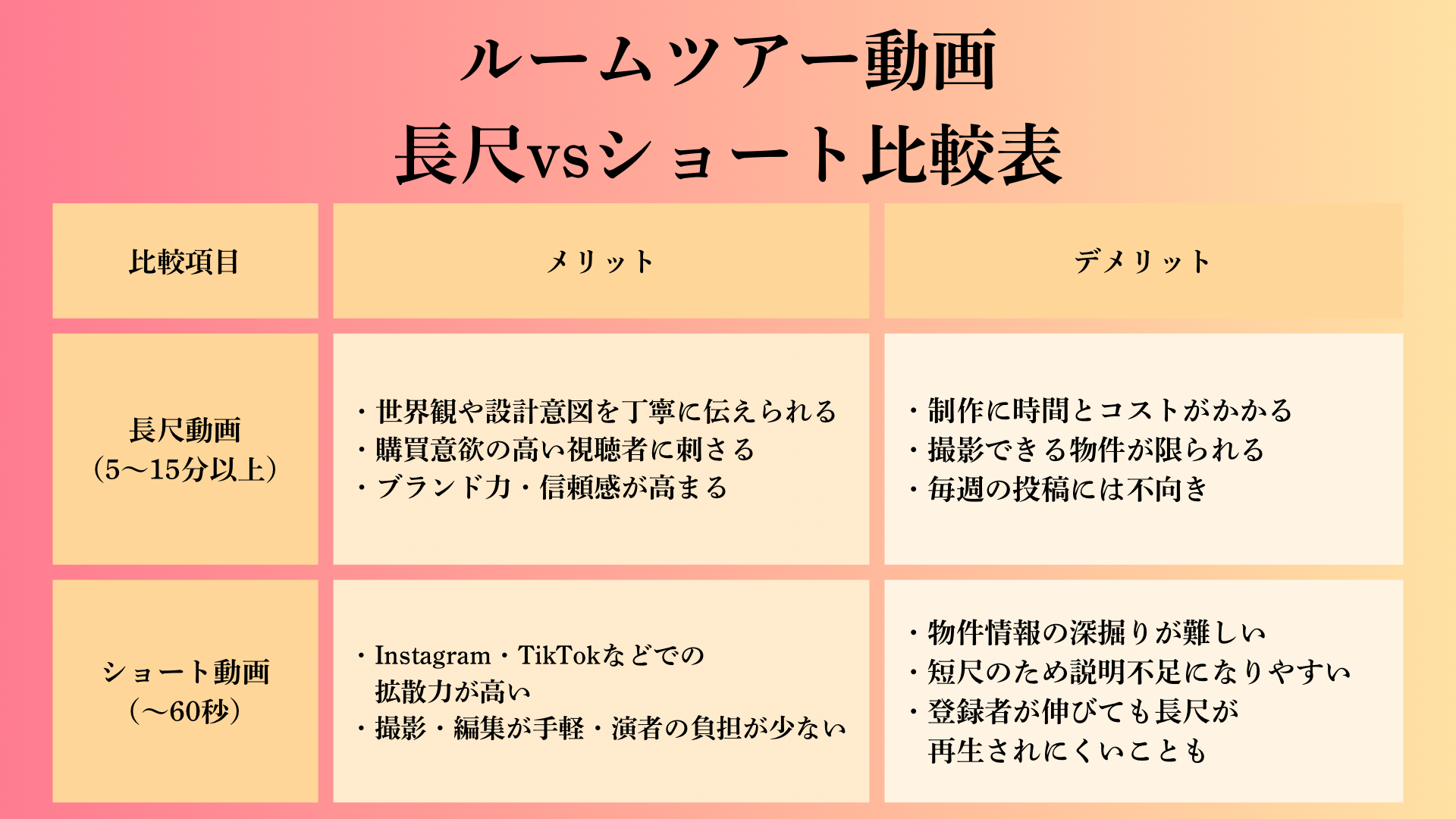

長尺動画・ショート動画のメリット・デメリット

長尺動画のメリット・デメリット

長尺ルームツアーは、しっかりとした情報を届けたい時に有効ですが、そのぶん制作には労力も必要です。

メリット・デメリットを把握し、戦略的に取り入れることが重要です。

メリット|“伝える力”が強い

• 世界観をじっくり表現できる

物件の広がりや空間のつながり、住まい手の想いなどを、時間をかけて丁寧に紹介できます。

• 施主のストーリーや設計意図を掘り下げられる

図面では伝えきれない細部のこだわりや、家づくりの背景までしっかり届けられます。

• 購買意欲の高い視聴者に響く

「本気で家を建てたい」と考えている人には、詳細な情報が安心感・信頼感に直結します。

デメリット|“つくる負担”が大きい

• 撮影・編集に時間とコストがかかる

構成や画角の調整、ナレーションまで含めて完成度が求められるため、1本仕上げるのに多くのリソースが必要です。

• 撮影できる物件が限られる

施主の了承や準備が必要なため、年間で動画にできる件数はごく一部に絞られます。

• 投稿頻度の維持が難しい

毎週投稿を目指すと年間50本超の撮影が必要に。現実的には他のコンテンツ(ショートや解説系)との組み合わせが不可欠です。

ショート動画のメリット・デメリット

ショート動画は、短時間で広く届けられる拡散型コンテンツとして非常に有効です。

一方で、伝えられる情報量に限りがあるため、他のコンテンツとの連携が重要になります。

ショート動画は、きっかけを作るコンテンツとして最適ですが、ファン化や成約には、長尺動画との連動がカギとなります。

メリット|“広く届ける力”に優れる

• 圧倒的なリーチ力

15〜60秒の短尺動画は、Instagram・TikTok・YouTubeショートなど各種プラットフォームで拡散されやすく、多くの人の目に留まります。

• 制作コストが低い

スマートフォンとジンバルがあれば撮影可能。編集も簡易的で、気軽に投稿を続けやすいのが魅力です。

• 演者の負担が少ない

テンポの良い音楽やトレンドの演出を活用することで、演者のトーク力や演技力に頼らなくても映える動画を作れます。

デメリット|“深さ”で勝負しにくい

• 物件や設計の説明には不向き

短尺ゆえに紹介できる情報が限られ、設計意図や住まい手の思いを伝えるのは難しいです。詳細は長尺動画で補完する必要があります。

• 視聴者の期待をコントロールしにくい

ショートで流入した視聴者は“軽い視聴”に慣れており、長尺動画には興味を示さないケースも。登録者と再生数のギャップが生まれる可能性があります。

ショート動画と長尺動画の使い分け

集客の第一歩は“ショート動画”から始まる

住宅系のYouTubeチャンネルやSNS運用において、ショート動画は“集客特化型コンテンツ”として非常に有効です。

まずは視聴者の目に触れること=認知拡大が、すべてのスタートラインになります。

〈なぜショート動画が集客に効くのか?〉

• 拡散性が高く、新規ユーザーに届きやすい

短くテンポの良い動画は、スクロール中のユーザーに刺さりやすく、YouTubeショートやInstagramリールでの露出が期待できます。

• “面白い”や“見やすい”で興味を引く

住まいの一部だけを切り取り、視覚的にインパクトのある内容を詰め込むことで、気軽に最後まで見てもらえます。

• 視聴者の“もっと見たい”を引き出せる

ショート動画はあくまで入口。興味を持った視聴者が、長尺動画やWebサイトに遷移することで、次のアクションへとつながります。

認知→興味→深掘りという流れを生むには、まずショート動画で“集める仕組み”を作ることが鍵です。

短くても、強力な集客ツールになるのがショート動画です。

長尺ルームツアーは“濃いファン”づくりの最短ルート

ショート動画が“集客の入り口”なら、長尺動画は“ファン化と成約の道筋”をつくるコンテンツです。

じっくりと情報を届けることで、視聴者の心に深く残り、購買意欲を高める役割を果たします。

〈長尺動画がファンを生む理由〉

• 詳細な解説で信頼感を得られる

設計意図や素材選びの理由、間取りの工夫など、丁寧に伝えることで「この人になら任せたい」と思ってもらえます。

• 住まい手のストーリーが響く

施主の声や家づくりの背景に共感が生まれ、「自分もこういう家を建てたい」という想像をかき立てます。

• ブランドの世界観が伝わる

動画の構成・編集・ナレーションを通じて、“らしさ”や価値観をじっくり伝えることで、視聴者との感性が合うかを確認してもらえます。

家づくりは「価格」だけで決まるものではありません。

長尺ルームツアーは、信頼と共感を育て、濃いファンをつくる最も有効な手段です。

ルームツアー動画と理想の家との関係性

理想の家を“疑似体験”できる、動画ならではのシミュレーション効果

ルームツアー動画の魅力は、ただの紹介ではなく、「もし自分が住んだらどうなるか?」をシミュレーションできる点にあります。

視聴者は動画を通じて、理想の暮らしを頭の中で体験しながら家との関係性を深めていきます。

▼ 動画で得られるリアルな“住まい感”

• 玄関を開けてからの動線を自分に重ねて想像できる

• キッチンやリビングでの過ごし方を“自分事”として捉えられる

• 光の入り方や素材の質感など、空気感まで疑似体験できる

• 暮らしのサイズ感(収納量・天井高・広がり)を感覚的に理解できる

このように、動画を通して視聴者は自分と家との“相性”をシミュレーションしています。

ただの紹介ではなく、“未来の生活のイメージを可視化する手段”としてルームツアー動画を活用することが、深い共感と購買意欲につながるのです。

理想の暮らしは「共感できるデザイン」から見えてくる

ルームツアー動画には、ただ空間を見せるだけでなく、視聴者の“理想の暮らし”を引き出すヒントが詰まっています。

気になる間取りや素材の組み合わせを見ながら、「自分だったら…」という視点でデザインの方向性を探ることができます。

▼ 動画から得られる“デザインのヒント”

• 壁・床・天井の組み合わせで空間の雰囲気がどう変わるかを実感できる

• 家具や照明の配置から「暮らしの導線」を学べる

• 素材感・色味のバランスで“落ち着く空間”かどうかを判断できる

• 外観と内観の統一感から、自分好みのスタイルを探せる

• ちょっとした遊び心(ニッチ棚・間接照明など)に“自分らしさ”を重ねられる

動画を通して、視聴者はプロがつくった空間を参考に、自分だけの理想を引き出していくことができます。

ルームツアーはまさに、“デザインの気づき”をもたらすきっかけになるのです。

注目の住宅系YouTuberのルームツアーTOP動画の秘密

住宅系YouTuberが牽引する、人気ルームツアーランキングの傾向

近年のルームツアー動画の再生数ランキングを見てみると、住宅系YouTuberの存在が非常に大きいことがわかります。

単に家を紹介するのではなく、語り口や編集、ストーリー構成の工夫によって、動画自体の“エンタメ性”が高まっているのが特徴です。

▼ 人気住宅系YouTuberに共通するポイント

• 素人にもわかりやすい言葉選びで解説している

• 設計士や施主の想いを丁寧に拾い上げている

• テンポのよい編集やBGMで“見やすさ”を追求している

• ルームツアー以外の企画(施工密着・建築解説)も取り入れてファンを増やしている

• 動画の最後に「生活のリアル」を見せる構成が共感を呼んでいる

住宅系YouTuberたちは、単なるルームツアー紹介を超えて、「暮らしに触れるストーリー動画」として昇華させています。

その結果、ランキング上位に名を連ねるのは、“家を売る人”より“暮らしを伝える人”が中心となってきています。

ルームツアー動画の評価は“口コミの質”で決まる

ルームツアーランキング上位に入る動画には、高評価やコメント数の多さだけでなく、“共感の声”が集まっているという共通点があります。

単なる再生数だけでなく、視聴者のリアルな口コミや反応が、評価に直結しているのです。

▼ 評価が高い動画に多い口コミの特徴

• 「参考になった」「自分もこうしたい」といった共感コメントが多い

• 「この間取りは真似したい」「色合いが素敵」など具体的な感想が寄せられている

• 「説明が丁寧でわかりやすい」「リアルな生活感が伝わる」といった安心感の声が多い

• いい意味で“背伸びしない家づくり”に共鳴する意見が目立つ

ルームツアーは「見られる動画」ではなく、“語られる動画”こそが評価される時代。

ランキングを左右するのは、数字だけでなく視聴者の声=口コミの力です。

再生回数が伸びるルームツアー動画の“成功パターン”

ルームツアーランキングの上位に入る動画には、共通した成功の型があります。

編集の工夫や伝え方のバランス、視聴者への“気配り”が、結果として再生数や高評価につながっているのです。

▼ 成功しているルームツアー動画の特徴

• 導入が短く、すぐに間取りや空間に入るテンポ感

→ 最初の5秒で離脱させない構成が大前提。

• 視覚的にわかりやすい編集(図面やテロップを活用)

→ 専門知識がなくても理解しやすく、間取りの魅力が伝わりやすい。

• ナレーションや出演者の語り口が丁寧で親しみやすい

→ 「誰が案内してくれるか」が視聴体験を左右する要素に。

• 実際の生活をイメージさせる工夫(収納・動線・暮らしぶり)

→ “リアルな暮らし”の見せ方が共感と保存につながる。

• タイトル・サムネイルが魅力的で、一目で内容が伝わる

→ 「見たい」と思わせる設計でクリック率がアップ。

視聴者が最後まで見て、評価し、誰かに共有したくなる――

そうした動画体験をデザインできているかどうかが、ランキング上位に入る鍵となります。

住宅ルームツアー動画のアイデア

平家・注文住宅のアイデア集|暮らしやすさを追求する

平家の注文住宅は、生活動線のシンプルさや安全性など、多くの魅力があります。

ここでは、理想の平家づくりに役立つ具体的なアイデアを紹介します。

▼ 平家注文住宅で取り入れたいアイデア

• ワンフロアの開放感を活かした間取り設計

壁や仕切りを最小限にして、家族のコミュニケーションが取りやすい空間を作る。

• バリアフリー設計で将来も安心

段差のない床や広めの廊下、手すりの設置で、年齢を重ねても快適に過ごせる。

• 中庭やウッドデッキで自然を身近に感じる工夫

リビングからつながるアウトドアスペースが、開放感と癒しを演出。

• 収納スペースを効率的に配置

動線を邪魔せず、必要な場所に必要な収納を配置して生活しやすく。

• 太陽光や断熱性能に配慮したエコデザイン

省エネを意識した窓配置や断熱材で快適さと経済性を両立。

⸻

平家の注文住宅は、シンプルだからこそアイデア次第で個性と暮らしやすさが際立ちます。

これらの工夫を参考に、自分だけの理想の家づくりを目指しましょう。

動線重視の間取りアイデア|快適な暮らしを実現する工夫

住宅設計で最も重要なのが「動線」です。

効率よくスムーズに移動できる動線は、毎日の生活のストレスを減らし、快適さを大きくアップさせます。

▼ 動線を重視した間取りのアイデア

• 生活ゾーンを分けて動きやすく

リビング・キッチン・寝室など、用途ごとに動線を短くし、無駄な移動を減らす。

• 家事ラク動線の導入

キッチンから洗濯機や収納へ直結する配置で、家事の負担を軽減。

• 回遊動線を取り入れる

キッチンやリビングをぐるっと回れる動線で、複数人の移動がスムーズに。

• 玄関からのアクセスを最適化

買い物後の荷物運びや来客時の動線を考慮した配置に。

• プライベートとパブリックの動線を分ける

家族のプライベート空間と来客スペースの動線を分けることで、生活の快適さを保つ。

動線をしっかり設計することで、日常の「ちょっとした動き」が楽になり、快適な暮らしをサポートします。

住宅づくりの際は、まず動線を最優先で考えることが成功の秘訣です。

エリア別の住宅アイデア|地域特性を活かした住まいづくりの工夫

住宅を設計するときは、住む地域の気候や環境、生活スタイルに合ったアイデアを取り入れることが重要です。

エリアごとの特徴を理解し、それに合わせた工夫で快適な暮らしを実現しましょう。

▼ 北海道・寒冷地エリアのアイデア

• 高断熱・気密性能を強化し、暖房効率を高める

• 屋根の雪下ろしや凍結対策を考慮した設計

• 冬でも日差しを取り込みやすい南向きの窓配置

▼ 関東・温暖湿潤エリアのアイデア

• 通風を意識した間取りで夏の涼しさを確保

• 耐震性能を重視した構造設計

• 多湿な気候に対応する湿気対策や換気設備

▼ 南九州・沖縄などの暖かいエリアのアイデア

• 日差しを遮る庇やルーバーの活用

• 屋外とのつながりを感じる開放的な間取り

• 風通しを良くするための窓配置と軒の工夫

エリアごとの気候風土や生活文化を踏まえた住宅設計は、快適さだけでなく長期的なメンテナンス性や省エネにも繋がります。

地域の特徴に合わせたアイデアを積極的に取り入れ、自分らしい住まいを作りましょう。

よくある質問

なぜルームツアー動画が住宅マーケティングに必要なのか?

ルームツアー動画は、住宅の魅力をリアルに伝える有力なツールとして、現代の住宅マーケティングにおいて欠かせません。

その必要性は多方面にわたり、視聴者の理解促進や成約率アップに直結しています。

▼ ルームツアー動画の必要性ポイント

• リアルな空間体験を提供できる

写真や図面だけでは伝わりにくい広さや雰囲気、動線などを動画で直感的に伝えられます。

• 視聴者の興味・関心を引きやすい

映像ならではの臨場感とストーリー性で、視聴者を引き込み、ブランドや物件への好感度を高めます。

• 遠隔地でも物件を疑似体験可能

現地に行けない人でも自宅から物件の詳細を確認でき、時間やコストの節約になります。

• 購買意欲を刺激し、成約につなげる

具体的な生活シーンをイメージしやすいため、検討者の購買意欲が高まりやすくなります。

• SEOやSNSでの拡散効果が高い

動画コンテンツは検索エンジンやSNSでの評価が高く、多くの潜在顧客への認知拡大に貢献します。

住宅業界において、ルームツアー動画は「物件の魅力を伝える最強の武器」として、今後ますます重要性が高まるコンテンツです。

効果的に活用し、競合との差別化を図りましょう。

費用対効果で見るルームツアー動画の価値

住宅マーケティングにおいて、ルームツアー動画の制作には一定のコストがかかりますが、その投資に見合う高い費用対効果が期待できます。

▼ ルームツアー動画の費用対効果ポイント

• 集客力の強化によるリード獲得増加

動画を通じて多くの見込み客にアプローチでき、問い合わせや見学予約の増加が見込めます。

• 成約率アップに直結

リアルな物件体験が購買意欲を高め、成約までのスピードが早まる傾向があります。

• 広告効果の持続性

一度制作した動画は長期間にわたり使用可能で、SNSやYouTubeなど多様なチャネルで繰り返し効果を発揮します。

• 制作コストの分散と効率化

ショート動画や編集の工夫でコストを抑えつつ、多様なコンテンツ展開が可能です。

• ブランド価値向上

質の高い動画は企業イメージ向上にもつながり、長期的な集客力を支えます。

適切な制作と運用を行えば、ルームツアー動画は費用以上の効果を生み出し、住宅ビジネスの強力な武器となります。

費用対効果を意識した戦略的活用をおすすめします。

後悔しないためのポイント

ルームツアー動画は家づくりのイメージを膨らませる大切なツールですが、後悔しないためにはポイントを押さえて視聴・活用することが重要です。

ここでは、失敗を避けるためのチェックポイントをわかりやすくまとめました。

▼ ルームツアー動画で後悔しないための重要ポイント

• 動画の情報が偏っていないか確認する

施工会社やYouTuberの視点に偏らず、複数の動画を比較し客観的に見ることが大切です。

• 詳細な間取りや設備の説明があるかチェックする

曖昧な部分が多いと誤解や勘違いにつながるため、具体的な説明がある動画を選びましょう。

• 実際の生活シーンや動線をイメージできるかを重視する

ただの内観紹介だけでなく、生活感や使い勝手が伝わる内容か確認しましょう。

• 自分のライフスタイルに合うかどうか意識する

家族構成や趣味、将来の変化を踏まえた参考になる動画を視聴することがポイントです。

• 動画の更新日や情報の新しさもチェックする

古い情報だと仕様や設備が変わっていることもあるため、最新の動画を選ぶことをおすすめします。

これらのポイントを意識してルームツアー動画を活用すれば、家づくりの失敗や後悔を減らし、理想の住まい選びに近づけます。

動画制作アプリ

シミュレーション活用術

動画制作アプリは、ルームツアー動画や住宅紹介の制作において、シミュレーション機能を活用することで完成イメージを具体化しやすくなります。

視覚的にわかりやすいコンテンツ作りに役立つポイントを紹介します。

▼ 動画制作アプリでのシミュレーション活用ポイント

• 間取りや内装の3Dシミュレーションを動画に組み込む

視聴者に完成形の空間を立体的にイメージさせ、理解度を高めることが可能です。

• 動線や家具配置を動的に見せる演出ができる

生活の動きを動画で表現することで、よりリアルな暮らしのイメージを伝えられます。

• カラーや素材の変更をリアルタイムで比較可能

色味や質感の違いを動画内で簡単に切り替えられ、視聴者の好みや要望に対応しやすい。

• 編集時にテロップやナレーションでポイント解説を付加

シミュレーション内容の説明を加え、理解しやすい動画を作成できます。

• スマホアプリで手軽に制作でき、短時間で複数パターンを作成可能

効率よくシミュレーション動画を作り分けられ、視聴者の反応を見ながら改善も簡単です。

動画制作アプリのシミュレーション機能を使えば、完成イメージの具体化と視聴者の理解促進が同時に叶い、効果的な動画コンテンツが作成できます。

編集ツールで効率的に魅力的な動画を作る

動画制作アプリには、多彩な編集ツールが搭載されており、初心者でも簡単にプロ並みの動画を作成できる点が大きな魅力です。

ここでは、代表的な編集機能とその活用ポイントをわかりやすく紹介します。

▼ 編集ツールの主な機能と活用例

• カット・トリミング機能

不要な部分を手軽にカットして、動画のテンポを整えることができます。

• テキスト・テロップ挿入

説明やポイントをわかりやすく伝えるためのテキストを簡単に追加可能。

• トランジション効果

シーン切り替えをスムーズにし、動画の見栄えをアップさせる演出ができます。

• 音楽・効果音の挿入

雰囲気作りや感情を盛り上げるBGMや効果音を手軽に追加。

• フィルター・カラー調整

動画全体の色味や明るさを調整し、統一感のある映像に仕上げられます。

• 字幕機能

聴覚障害のある方や音声が聞き取りづらい環境でも内容が伝わりやすくなります。

これらの編集ツールを活用すれば、短時間で見やすく魅力的なルームツアー動画や住宅紹介動画を制作可能。

スマホやタブレットで手軽に編集できるため、いつでもどこでも効率的に動画制作が進められます。

動画制作アプリで叶えるプロ施工の追体験

動画制作アプリを活用すれば、プロの施工現場をリアルに再現した動画制作が可能です。視聴者はまるで現場にいるかのような臨場感を味わい、施工の流れや技術を深く理解できます。

▼ プロ施工の追体験を実現するポイント

• タイムラプスやスローモーション編集で作業過程を詳細に見せる

工事の各段階をわかりやすく伝え、プロの技術や手順を視覚的に理解。

• 多角的なアングルからの撮影で臨場感アップ

ドローン映像やクローズアップを駆使し、施工の迫力や細部まで丁寧に表現。

• ナレーションやテロップでポイント解説を追加

専門用語や工程の意図を補足し、視聴者の理解を深める。

• 3Dシミュレーションと実写映像の組み合わせ

設計図やシミュレーション映像と施工風景を融合させ、完成イメージとの関連を明確に。

• スマホアプリで手軽に編集・共有が可能

現場スタッフも簡単に動画を作成・編集し、リアルタイムで情報発信できる。

こうした動画は、施主や見込み客に安心感を与え、信頼構築につながるため、住宅・建築業界での活用価値が高まっています。

まとめ

住宅ルームツアーは、ただの物件紹介ではなく、「理想の暮らし」を視覚的に届ける強力なツールです。長尺で深く伝えるもよし、ショートで拡散力を狙うもよし。目的やターゲットに応じて、動画の内容と形式を最適化することが成功の鍵です。

家づくりを検討している方も、動画を制作する側の方も、この記事で紹介したポイントを参考に、ルームツアーを最大限に活用してみてください。

>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら

「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!

\ こんな方におすすめです! /

・ルームツアー動画が集客に繋がらない

・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない

・クリック率や再生時間の目安を知りたい

・0からYoutube活用を学びたい